学生から社会人になっても、学習の必要性がなくなるわけではありません。

日進月歩の技術革新により、一度は身につけた知識が陳腐化してしまう分野もありますし、どんな業界にいても、関わる業務の難易度が上がって勉強の必要に迫られることはあるでしょう。

そんな時、思い切って社会人入学という選択肢を取れれば良いかもしれませんが、そのためには最低限、学費と入試への準備、通学するあいだの会社の理解などが必要で、誰にでも簡単に挑戦できるものではありません。

そこで注目されているのが「オンライン学習」という方法です。

本コラムでは国内外のMOOC(MOOCs、大規模公開オンライン講座)から、おすすめのサービスをご紹介いたします。

【関連記事】

MOOC(MOOCs)のメリットと課題

MOOC(MOOCs)とは ~さまざまなオンライン学習~

目次

オンライン学習は世界的にも注目されている

改めて、オンライン学習とは、インターネットを活用して行う学習方法のことで「e-ラーニング」ともよばれます。

あらかじめ録画しておいた動画を視聴する側のタイミングで放映するタイプ(動画配信型)と、リアルタイムで行われている講義を放映するタイプ(教室型)の2つに分けられます。

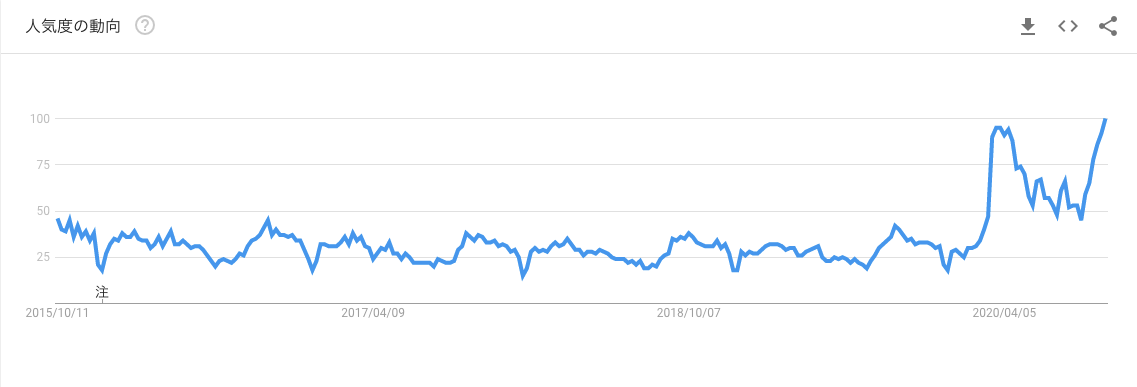

「グーグルトレンド」というツールでグーグルの検索ニーズを調べてみると、2020年以降、「e-learning」という言葉の検索ニーズがすべての国で増えてきており、世界的にも注目されていることがわかります。

【関連記事】

オンライン講座の学び方

社会人がオンライン学習をするメリット

社会人がオンライン学習を行うメリットには社会人のキャリアにプラスということと、オンライン学習という手段が社会人には合っているということがあります。

一つは、学習をすることそのもののメリットです。学習を行うと、たとえば社内でのスキルアップから昇給・昇進につなげられることや、昇進の条件をクリアできること、あるいは転職に有利になるなどキャリアアップにつながることです。

オンライン学習の中には、スキルの証明になる検定の準備コースや、修了証が発行されるものもあり、キャリアに直結するものも多くあります。

さらに、変化の大きな時代であることから、1つの業務を社会人が長く続けることがだんだん難しくなってきた中で、学習を行うことは社会人としての寿命にかかわる大事なことと考える人も多くなりました。

たとえスキルが上がることに直結しないことでも、長期間社会人を続ける上での基礎体力を体系的な学習で上げ、長期的なキャリアの安定につなげたいと考えている人もいます。

手段としてもオンライン学習は社会人にメリットのあるものです。座学ではなく、オンライン学習をすることにより、通学する時間がない場合も学習できることや、オンラインでは手軽にテストが受けられるようなプログラムも多いことなど、効率的な学習が可能です。また、オンラインの方が、学費も座学よりは安いのが一般的です。

講師の話をじかに聞くことはできなくても、練習問題が豊富に提供される・効果測定がしやすいなど、学習内容を効率よく身につけられる工夫がなされており、むしろ効果からオンラインの方が良い、と考えられるプログラムも最近では多く、しかも低コスト。社会人が自己投資をしやすいのです。

社会人におすすめのオンライン学習サービス

社会人におすすめできるオンライン学習サービスを、日本と海外とに分けてご紹介します。

1. 日本のオンライン学習サービス

まずは、日本人が運営していて、日本語で学べる点が大きなメリットである日本のオンライン学習サービスをご紹介します。

MOOC(MOOCs)の日本版として2013年に立ち上げられた「JMOOC」(ジェイムーク)は日本を中心とするアジア圏向けにいくつかのMOOC(MOOCs)をまとめたポータルサイトで、複数のサービスを横断して講座を探すことができます。

以下に、JMOOCのサービスを中心に、日本のオンライン学習サービスをピックアップしてご紹介します。

GoGetterz(ゴーゲッターズ)

GoGetterz(ゴーゲッターズ)は、弊社(株式会社ユイコモンズ)が2016年に立ち上げたオンライン学習サービス(オンラインコースマッチングサービス)です。

簡単な操作性に多くの無料コースがあるため、オンライン学習を始めたことがない方にも、気軽に体験しオンライン学習の楽しさを実感いただけます。また講座内容は、語学、資格・検定、クリエイティブ系、料理など、さまざまな種類から講座を探すことができます。

動画コンテンツ等でコース(講座)などを公開するオンラインサービスを軸に、ライブ講座等のリアルイベントも積極的に開催しています。

OpenLearning,Japan

OpenLearning,Japanは、e-ラーニング最大手の株式会社ネットラーニングが2014年9月に立ち上げた大規模なJMOOCプラットフォーム。九州大学や学習院女子大学、同志社大学、東海大学などが講座を提供しています。

受講者同士のコミュニケーションツールや相互採点機能、アンケート機能なども備えられています。

新型コロナウイルス禍による休校支援として、NPO法人Asuka Academy(アスカ・アカデミー)による中高生向けのサイエンス動画も無料で公開しています。

gacco

gaccoは、NTTグループのNTTナレッジ・スクウェア株式会社※が2014年にサービスを開始したJMOOCプラットフォームです。

※現在は、NTTドコモグループのドコモgacco株式会社が運営。

講座内容は、ビジネスの実務や資格関連から、資産形成、「死とは何か?」といった哲学的なものまで幅広いラインナップ。

それもそのはず、講座の提供者は東京大学や立教大学といった大学やグーグル合同会社などの企業のほか、総務省などの公的機関までとバラエティに富んでいるのです。

オンライン講座に対面授業を組み合わせた有料の「対面学習コース」も用意されています。

OUJMOOC

通学せずに学べる通信制の学校の元祖ともいえる放送大学は、1983年に国設の私立大学として設置された、放送による通信制大学・大学院です。

遠隔教育、生涯教育の公開大学としての性格を持つ放送大学では、テレビ・ラジオ(ともにBS放送)のほか、インターネット配信やラジコ(アプリ)で生徒以外にも無料で講座を公開しています。

入学料・授業料を支払って入学した生徒は、テキスト(印刷教材)やオンライン授業、通信指導、単位認定試験などを享受できます。

2014年3月からFacebook上にJMOOC用のページを設け、コンテンツを配信していますが、講座数はまだ少ないようです。

Fisdom

Fisdomは富士通株式会社が2016年に立ち上げたJMOOCサービスで、プラットフォームには同社のクラウドサービス「FUJITSU Cloud Service K5」が活用されています。

サービス名は「知は自由!=Freedom is Wisdom.」に由来しています。

同社に関連の深いジャンルとして「理工系基礎科目シリーズ」が設けられていますが、ほかにも地域創生論や育児など幅広い分野の講座が用意されており、すべて無料で利用できます。

※2021年9月30日にサービスを終了予定。

schoo

schooは、「世の中から卒業をなくす」をミッションに掲げる株式会社Schooが、2011年12月に「schoo WEB campus」としてβ版サイトをオープンしたものを原型にもつオンライン学習サービスです。

ミッションからもわかる通り生涯学習を目的としており、掲げるサービススローガンは「大人たちがずっと学び続ける生放送コミュニティ」です。

特徴は、基本的な放映スタイルを「生放送」としている点で、会員登録をすれば生放送授業へ無料で参加でき、講師への質問やほかの受講者とのコミュニケーションもチャットを使って行うことができます。

録画授業の視聴には有料のプレミアム会員登録が必要で、月額980円で見放題のサブスクリプションサービスとなっています。

2. 海外のオンライン学習サービス

冒頭でもお伝えしたように、オンライン学習サービスは日本よりも海外のほうが進んでいます。

簡単な登録さえ行えば、インターネット経由で誰でも無料で講座を受講できるMOOC(MOOCs)というコンソーシアムがあり、スタンフォード大学やマサチューセッツ工科大学、Googleといった有名大学やグローバル企業がハイレベルな講座を提供しています。

海外のオンライン学習サービスを利用するときネックとなるのが言語の壁ですが、MOOC(MOOCs)では、日本語字幕付きの講座も用意されています。

Udacity(ユーダシティー)

Udacityは、MOOC(MOOCs)のプラットフォームとして2011年に設立されました。

GoogleやIBM、Amazonなどの企業が参加しており、ITエンジニア向けのコンピュータサイエンス系の分野に強みを持ちます。30以上の講座が用意され、「データサイエンス」「人工知能(AI)」「プログラミング」「自律システム」「クラウドコンピューティング」の5つの分野で構成されています。

日本では株式会社リクルートホールディングスが参加しています。

Coursera(コーセラ)

Courseraは、スタンフォード大学コンピュータサイエンスの2人の教授によって2012年4月に創立されたMOOC(MOOCs)です。世界中の大学と協力して無償でオンライン学習コンテンツを提供しています。

日本の大学では、東京大学が参加しています。

主な講座の分野は、コンピュータサイエンス、医療(ヘルスケア)、医学、生物学、社会、ネットワーク、情報、人文学、社会科学、数学と統計学、経済学、金融学、経営学。

2020年10月現在で3,900以上の講座数が用意されており、このうち社会人向けの講座は2,400以上あります。

edX(エデックス)

edXは、マサチューセッツ工科大学とハーバード大学が共同出資して2012年に設立されたMOOC(MOOCs)で、日本の大学では、京都大学が参加しています。

2020年10月現在、140の大学・企業と提携し、2,500以上の講座数が用意されています。

edXの修了証には、大学院水準の講座がまとめられた「MicroMasters Program」、特定の職業分野で必要な知識・技能を習得できる「Professional Certificate」など5つの種類があり、海外では企業の採用基準のひとつとしても活用されているといいます。

また、edXでは、MBAや会計士など10の修士号を有料で取得することができます。

社員教育もオンライン化、それぞれのメリット

社員教育をオンライン化する動きも、昨今では盛んです。オンライン教育には次のようなメリットがあるため、企業各社で積極的に採用されています。

・時間を選ばず、受講が可能…社会人は業務が忙しく、企業ではコンプライアンスの必須研修などの受講を100%にするために多くの労力を使います。オンラインなら、時間を選ばないので、研修の受講率を上げることができます。また、受講者も自分の時間に合わせて受講を進めることができます。

・効果測定や、研修の管理がしやすい…オンライン教育では、システムにより研修の受講管理・テストの採点や管理を自動で行うものが多くみられます。研修担当の労力を削減でき、また、管理者が受講状況を把握しやすくなるので、オンライン化したコンテンツをシステムから受講してもらうことには、業務の効率化が図れるメリットがあります。

そのほかにも、コロナ禍では集合研修は感染リスクが大きくなるのに対し、オンラインではその心配がないこと、オンライン教材や収録内容は、違うメンバー向けに何度も繰り返し使うことができるなどのコストカットの効果もあります。

UIshareで社員教育、研修動画等を簡単に共有

動画共有プラットフォームUIシェアは、社員教育・研修のためのオンライン学習プログラムの提供に適した機能を多数有しています。

ウェビナー・研修動画を撮影してすぐにチームに共有。

ウェビナー・WEBミーティング・オンライン研修等をUIshareで実現できます。Webミーティングで撮影した動画は、そのまま録画してUIshareでチームに簡単に共有する事が可能です。

どこでも視聴・多言語にも対応

マルチデバイスに対応し、スマホでも視聴が可能です。また、多言語に対応していますので、国際的に展開するビジネス現場の研修でも最適です。

テスト機能・アンケート機能・視聴分析機能で効果もわかりやすい

受講者の達成度や反応を見やすいこれらの機能で、受講者との双方向性を保つことができ、効果測定もしやすいのです。

■ 誰でも簡単に社員教育、研修動画等を共有できる

まとめ

社会人におすすめできる国内外のオンライン学習サービスをいくつかご紹介しました。

有料のものもありますが、MOOC(MOOCs)を始め、無料で受講できる講座も多数です。

社会人になると、学習する機会や時間は少なくなる傾向がありますが、自分が現在携わっている業務に必要な知識やスキルが不足していると感じる方、また、将来挑戦してみたい業界・職種に活かせる分野の学習をしたいという方は、時間的・金銭的な制約の少ないオンライン学習で挑戦してみてはいかがでしょうか。

オンライン学習サービスが充実してきた今こそ、挑戦するチャンスかもしれません。

eラーニングの概要・種類について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

eラーニングシステム11選をわかりやすく比較!〜メリットやデメリットまでご紹介~

クラウド型動画eラーニングシステム

UIshare(ユーアイシェア)のサービス資料

圧倒的な低コスト、充実したサポート体制で、社員教育・社内情報共有・パートナーへの情報共有・動画 e ラーニング・eラーニング販売など様々なシーンでご利⽤いただけます。